香炉の正面ってどこ?

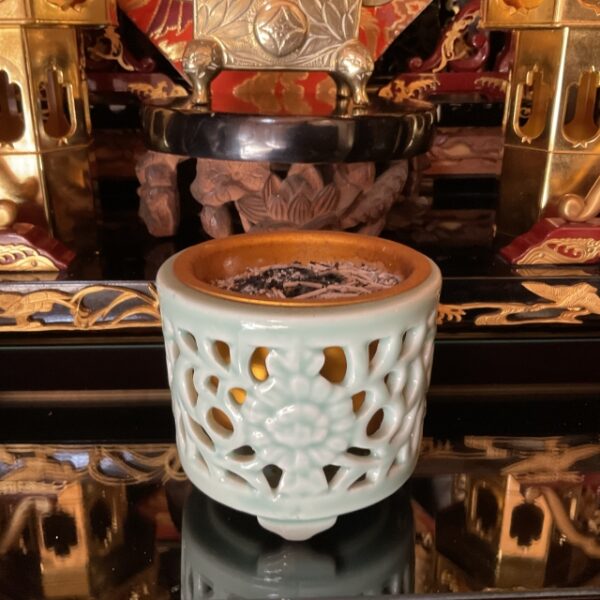

「香炉こうろ」とは・・・よく耳にする「香炉」、寺院などでもよく見かける仏具の一つです。

お香の世界でも必須のお道具のうちの一つでもある「香炉こうろ」の「足」のお話です。

ご質問・お問い合わせ・お申込みはLINE公式からお気軽に

↓ ↓ ↓

三足

香炉の足元、気にされた事ありますか?平たい香炉から四足の物、色々なタイプの香炉があります。

今日は「三足さんそく」の香炉のお話です。

精神的+哲学的の両方の意味があります。

仏教的な意味では、三つの徳と言って、香は「心身の清め、仏への供養」として用いられます。

① 戒(かい)⇒規律を守る

② 定(じょう)⇒心を静める、瞑想

③ 慧(え)⇒智慧を得る

三学(三無漏学)と呼ばれ、仏道修行の基本とされます。

◆ 東洋思想では「天地人」、東洋の思想や陰陽五行では、「三」は調和を意味し表す数字とされています。

・天:宇宙、天の理

・地:大地や自然

・人:人間、心

この三つが調和することで、世界のバランスが保たれるとされ、香炉の三足も、宇宙の調和や人と自然とのつながりを象徴しているとも言われています。

実用的な意味としては、安定性です。物理的にも、三点で支えると最も安定するため、香炉を傾けずに置く事ができる構造ですね。

また、香炉中の灰や炭、香材が均等に燃えるよう、重心が安定しやすい形です。

その他の解釈では、儒教や道教的など「三」は重要な数とされる事が多く、香炉の形にも宇宙観や宗教観が影響されているという解釈があります。

哲学的には、「三」は調和、完成、全体を意味する神聖な数とされています。

香炉の正面ってどこ?

一般的には「前方に1本、後方に2本」とされています。自分側に1本、向こう側に2本と言うと分かりやすいですね。

三本の足のうち、1本だけが前に突き出ていて、他の2本が後方にある配置であれば、大切な方や大事な場所に敬意を払う形として「尖った物」を相手に向けないといった意味も含まれていると言われています。1本の足がある方が正面となります。

香炉に模様や絵柄がある時

模様や家紋、動物柄(龍、鳳凰など)がある面が正面になります。特に「蓋ふた」がある香炉では、蓋の飾り(獅子など)の向きも正面に合わせて作られています。獅子や飾りがこちらを向くようにするとよいです。

仏壇や神前の場合

仏様(ご本尊)に向けて香が向くように配置するのが基本で、正面の1本脚がこちら(わたし)側を向くように置くのが一般的です。

例外として、デザイナー作家の香炉、西洋的な香炉の場合は、必ずしも「1本足=正面」とはならない場合もあります。いずれにしても、香炉ひとつとっても意味があり表と裏、陰陽があると考えよく観察してみるととても面白い時間になりますね。

三足の深い意味

正面の1本足:唯一無二、尊い存在、東洋思想では、「一」ははじまり、中心、神聖なものを意味します。

三本の中の「唯一の足」を前にだすことで、中心的、尊い方向(正面)を示すとされています。1本だけを前に出す事は、特別な意味を持たせた面、つまり正面となるわけですね。

香を仏や神に向けて供える

香炉は供香(くこう)と呼ばれ、香を供える器具の事です。仏教や神道においては、香を「神仏に向けて捧げる」もので、香が立ち昇る向きが正面になります。その目印として1本足を配置しているとされています。

1本足(正面)はこちら側、2本足は仏様側、つまりは、向こう側には仏様、大切な方がいらっしゃいます。

これは、お料理の三足の器にも考えられることでもあります。

お香と向き合う時、お道具を綺麗にしたり、整え、お給仕する事で、自分の心も整理整頓され綺麗にしていく行いでもあります。不思議な事に、お香はご自身の心持ちに変化が感じられるようになります。

ご質問・お問い合わせ・お申込みはLINE公式からお気軽に

↓ ↓ ↓