香道の目利きとは

日本の三大芸道である、「香道」こうどう

香木、特に名木である「沈香じんこう」「伽羅きゃら」の香りの種類を見分けられるという高度な審美眼と長年の人生経験、香道の経験を持った人や能力を持ち合わせた人の事です。

私の生涯の学びであり、私の心の居場所、鍛練中です。

香道

非常に繊細かつ微妙な香木の香りの違いを感じ取りながら、言語化したり表現をし、分類する力が大切になります。

香道においての「目利き」とは単に香木の良し悪しが区別出来る事以外にも、その方の人生観、経験から「目利き」の力が深く広くなります。その能力とは、名木でもある「沈香じんこう」や「伽羅きゃら」の香りはもちろん、その香木の質感、産地までを瞬時に五感で感じ取り見分ける事ができる者。

香道の世界では、嗅ぐという事を「聞く」と表現いたします。その香りを詩的に表現します。当然歴史や和歌の知識やその方の人生そのもので表現します。

「組香くみこう」という香り遊びでは、「源氏香」「六国五味」といった香遊びで、何種類もの香りを聞き分け当てる目利き力が必要になります。昨日、今日香道を経験したからと言って「道」を極めたとは当然なりません。その道を毎日こつこつ一つ一つ鍛練していくこと、年齢や経験を重ねたからこそ「わびさび」味がにじみでます。そうなると、大変希少で高価な香木と「偽物」との見極め「目利き」の力が備わってきます。

香道の目利きになるには

人生経験を年齢と共に重ね、人生、香道の鍛練を日々積み重ねた者、多くの香木を聞く鍛練をしている者、香道、香木の知識を時代の移り変わりと共に兼ね備えている者、香道の師と信じる者の元で修練、鍛練を重ねている者、段位を取得している者です。

香道において香りを表現する時「梅のように甘い」「山の朝霧のような爽やかさ」などと実際に梅の香りではなく、風雅な表現で伝える文化です。なんとも優雅な五感をふるに使った感性が目利きの大事な要素になります。

聞香(もんこう)、香りを聞くこと

組香(くみこう)、複数の香りを聞いて当てる香り遊びゲーム

香木(こうぼく)、伽羅きゃら、沈香じんこう、など香道でもちいられる大変希少な名木の事

当講座では、初心者向けに「香道」の目利き力を養う方法をお伝えしております。

聞香(もんこう)実際に香木の香りを聞く経験を積み重ねることで、香りの違いが理解できるようになってきます。もちろん、その方のその日の体調や気分によっては多少の誤差がございます。が、鍛練を重ねるごとに全体を通して少しづつまとまりはじめて、繋がるようになってまいります。

最初は「なんとなく?」「この香り好き!」「甘い、辛い」といった五感で表すことでだいじょうぶです。その度に自分だけの五感を書き出して記しておくとよいとおもいます。

「香道」は派手なお稽古ではございません。一見地味で静かなお稽古です。が、続ける事で奥深い香りとその意味に気が付くことが出来る様になります。十人十色です。

人生経験豊富なお師匠のご助言が、ちょっとした気づきになったり、ご自分の暮らしのヒントやコツとなったり、ときに大きな生きる助けになることさえあります。

所作やふるまいは最初から完璧なものでなくてもよいのです。

見様見真似で形からでもよいのです、その型の意味も理解できるようになると、全てが五感と記憶の点を紐づける修練になります。

香りから、季節、人物、感情、景色、風景などと紐づけて体感し五感で感じていくと、より奥深くあじわえるようになってまいります。

香木の見分け方

名木である「伽羅きゃら」や「沈香じんこう」は、大変希少で高価な名香木でありその分、見分けが大変困難であります。

理由は、産地や生育環境においてもその姿形、香りが微妙に異なり、特に沈香は東南アジアに広く分布しているからです。

沈香じんこう、黒っぽく、つやつや油分を含んでおり重たいのが特徴です。そのため、水に入れると沈むものもあります。それが「沈香じんこう」の語源でもあります。

香木の系統を知ることも見分けるためのポイントになり、産地や香りの特徴を理解し実際に聞く事で鍛練されてまいります。

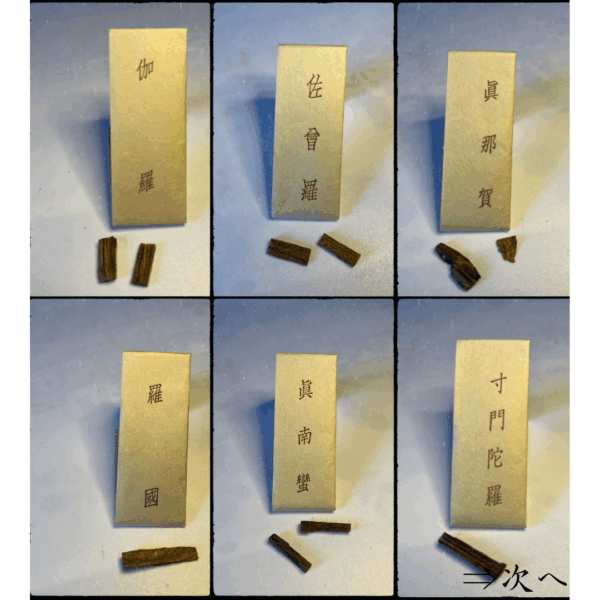

六国五味

-

伽羅(きゃら):ベトナム中部など、香道で最上級とされる香。甘く深い気品ある高貴な香りです。

-

羅国(らこく):タイ南部・マレー半島、涼やかでさわやかな香り、やや辛味をふくんでいることが多いです。

-

真那賀(まなか):マラッカ・スマトラ、苦味のある濃厚な香りがじんわり奥深く重厚な香りです。

-

佐曽羅(さそら):インドネシア・スラウェシ島周辺、やや酸味のある香りで軽めのすっきりする香りです。

-

真南蛮(まなばん):ボルネオ島周辺、甘くまろやかな香りです。

-

寸聞多羅(すもたら):スマトラ島北部、辛味が強く、しっかりした香りです。

香木の香り「五つの味」とは

-

甘(かん):やさしくまろやかな甘さのある香り

-

酸(さん):すっぱいような酸味のある香り

-

苦(く):渋み、重さのある苦味の香り

-

辛(しん):ピリッとした刺激のある香り

-

鹹(かん):塩気・しょっぱさを感じさせる香り(湿り気を含むことも)

香道では、この「六国」と「五味」をもとに、香木の香りを聞き分ける=鑑賞・識別すること、香席で香りの性質を理解し読み解くことが、香道の目利き、香の鑑識になります。

-

「六国五味」香りを理解し表現するための目安で、実際の香木は複数の要素を含む場合があります。

-

香道は聞香(もんこう)という、香りを「嗅ぐ」のではなく「聞く」と表現し、心を静めて香と向き合う芸道です。

「香道」とは、ご自身の人生、生き様そのものです。

「道」はどんな時も一つ一つ来る日もくる日も香りを「聞き」続ける事で見えてくる自分の生きる道、己の心を整える道、他者に経緯を自然に経緯を感謝を、素朴で地道な香道の道は年齢を重ねれば重ねた分、奥深く広がる世界です。

ご質問お問い合わせ、お申込みは下記の申し込みボタンからお気軽にお待ちしております。